Reseña.Primera novela de Fernanda Trías (Montevideo, 1976), La azotea se reeditó este año y confirma su potencia. Un relato de encierro, incesto y paranoia en el que la narradora se resiste a admitir las evidencias del propio deterioro.por Léonce W. Lupette

Resulta asombroso que La azotea sea un libro escrito hace un cuarto de siglo – no solo por la madurez estilística de esa ópera prima de una entonces veinteañera, sino también por las temáticas que evoca y que bien podrían ser un reflejo de nuestro pasado más reciente, pensando en la pandemia y sus consecuencias sociales y de salud mental; en el recrudecimiento interpersonal y económico; en la urgencia de los discursos acerca del orden de género.

La trama en sí se deja contar en pocas palabras: La protagonista y narradora nada fiable, que lleva el aptónimo Clara, vive en un pequeño departamento con su padre viejo y enfermo a quien cuida luego de la muerte accidental de Julia, la pareja de él. Siente que la familia está rota y que la única solución para recomponerla consistiría en tener una hija (Flor) con el propio padre (aunque ignoramos si el embarazo se dio a partir de una violación por parte del viejo, o de una seducción incestuosa que evocaría la bíblica historia de las hijas de Lot). A esa familia en evidente descomposición se le suman como mascotas un canario y unos peces, de poca vida. Existe una vecina y amiga, Carmen, que también hace de partera. Clara no trabaja, solo va gastando los recursos que dejó Julia, y todo se deteriora cada vez más: las condiciones materiales tanto como la salud física y mental de los integrantes del departamento.

Lo particular de esta novela consiste en el cómo. Para Clara todo parece estar cristalinamente claro, tan claro como la impecable nitidez de su relato: Está convencida de que el mundo exterior es una entidad hostil que la obliga a una creciente reclusión que también les aplica con crueldad al padre y a Florencia quienes tanto quisieran salir, cosa que Clara impide aprovechándose de la dependencia de ambos. Asimismo se va convenciendo de que Carmen, junto al vecindario y las autoridades estatales, estaría tramando una conspiración para invadir y destruir a la familia: Carmen conocía todos mis movimientos y me tenía vigilada como a un preso, dice, cuando en realidad Clara misma ejerce esta lógica sobre sus familiares. En ese relato de encierro, donde abunda la palabra ventana, asistimos al despliegue inevitable de una psicosis paranoica que sin embargo sigue una lógica analítica y racionalizante que la llevan a justificar los más dolorosos maltratos hacia la hija y el padre, a quienes no parece reconocer como seres necesitados, sino como entidades de exigencias y pares competitivos. En una situación de juego, que comienza como una de las pocas escenas que podrían parecer felices, termina diciendo: Gritábamos un instrumento cada una, pero yo lo hacía mejor que Flor. […] Le tuve que tirar del pelo porque lo arruinaba todo. Clara tiene momentos de triste lucidez en los cuales nota que jamás habría un futuro para nosotros, y esa profecía autocumplida aparece como un horror teleológico que la paraliza. Al mismo tiempo aumentan las fantasías violentas en las cuales la narradora percibe a los demás como animales peligrosos que quisiera extinguir.

La narración de los sucesos se entremezcla con recuerdos del pasado que dejan entrever que la desconexión entre Clara y el mundo ya existe en episodios de la infancia, y la extrema desconfianza y la hostilidad hacia otros, como por ejemplo Julia, no son sentimientos nuevos o repentinos. También se observa en algunos comentarios un deterioro económico de la ciudad. Lo llamativo es que no sabemos si existe algún acontecimiento particular disparador de la paranoia, aunque sí se nota que incluso dentro de las proyecciones psicóticas el extrañamiento y la percibida hostilidad del mundo exterior no son arbitrarios: No sabemos de dónde exactamente viene todo el odio, ni el aparente complejo de Electra de la protagonista, pero sí que la madrastra se ganaba la vida dentro de las estructuras patriarcales de los concursos de belleza, capitalizando el cuerpo, y que mantenía una relación tensa con la hija de su pareja; que la relación familiar no parece haber sido libre de celos y de pasividad agresiva; se ve que algunas vecinas se prostituyen ruidosamente y que sobornan a la policía con servicios sexuales; y se nota que luego de la ruptura de Clara con Carmen ya no quedan casi atisbos de sororidad. Cuando una jueza cita a la protagonista por cuentas impagas y le ofrece un chupetín a Flor (quien debe tener un aspecto lamentable de abandono), Clara piensa: Los ojos de la jueza eran como árboles silenciosos, con toda la maldad de los bosques. La alienación es tal que finalmente alcanza a la narradora misma: Lo siento como una traición de mi cerebro; el muy idiota sigue aferrándose a los recuerdos y no me responde a mí, su dueña. La propia instancia racional se ha vuelto enemiga y la catastrófica pérdida de control de la mujer se percibe como total: Creo que ya no me queda ninguna parte del cuerpo que me responda. Ni la azotea que titula el relato y que figura como anhelada alegoría brindadora de oxígeno, exterioridad, autonomía y utopía, logra detener la fatalidad: ¿Dónde terminaba la azotea y dónde comenzaba la nada? […] El frío quemaba la piel igual que el hielo seco, pero ese mismo fuego helado, doloroso, parecía haber atravesado miles de años sólo para llegar a mí, solo para limpiarme de la maldad y de la bajeza y convertirme en alguien nuevo.

Compleja y de consistente actualidad, no sorprende que La azotea se siga reeditando. Esta novela, donde cada elemento adquiere importantes cualidades simbólicas, invita a lecturas detenidas y varias.

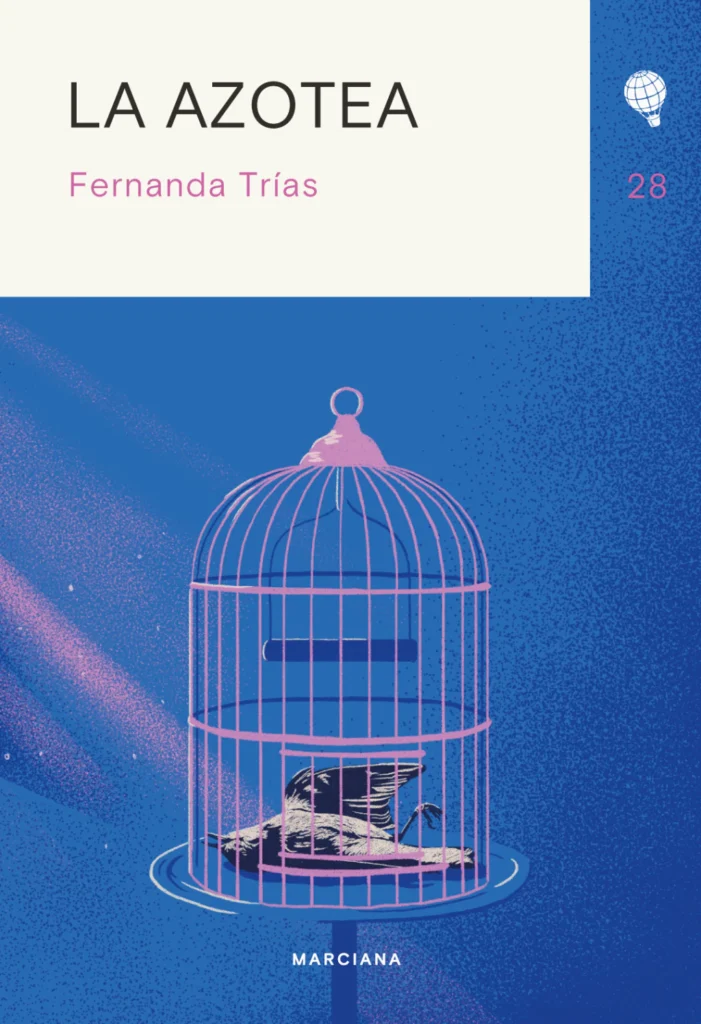

La azotea

Fernanda Trías

Marciana

2025

140 pp