Reseña.Reunidas por un eje conceptual, el dolor, Renata Prati (Buenos Aires, 1989) seleccionó y tradujo textos de cuatro autoras de lengua inglesa. Emily Dickinson, Sylvia Plath, Linda Pastan y Virginia Woolf. Poetas del dolor indaga en las formas del malestar, y en sus contradicciones, a través de la poesía y la filosofía desde una perspectiva…

‘‘No quería ese dolor que me habían encajado, sin pedirme permiso ni disculpas. No quería ningún otro, nunca más’’, reza Renata Prati en el primer párrafo de su libro. Así abre una puerta hacia el sendero abisal del padecimiento, que germina con el correr de las páginas y despliega a su pasar un abordaje feminista, siguiendo las pistas (y obras) de distintas poetas: Emily Dickinson, Sylvia Plath, Linda Pastan y Virginia Woolf. El criterio de selección es definitivo, siendo un tema sobre el cual las minorías en general y las mujeres en particular podemos dar cátedra.

Navegando el texto, Prati menciona hasta qué punto el dolor se ‘‘ensaña’’ al modo de las migrañas y la depresión. Sin embargo, aquellas formaciones del malestar también son entendidas como sal y relieve de la vida. A continuación esboza un manifiesto: ‘‘Este libro trata sobre el malestar: sobre la pena, el duelo y la desolación, sobre fiebres, contracturas y hospitales, sobre perder la cabeza y encontrarla cambiada’’. Los poemas se distinguen por sus propiedades emolientes al momento de afrontar el padecimiento y explorar una oscuridad; todo para introducir a las poetas que le dan nombre al libro, cuya operación literaria se asimilaría a brújulas calibradas en la búsqueda de un norte y recorte del penar.

Prati pone sobre la mesa un verdadero asunto: la dupla mujeres-tristeza, que funciona bajándole el precio a ambas.

Por supuesto enseguida salta el nombre de Sylvia Plath, situada en el podio de las sufrientes y fetichizada por un psicólogo que en 2001 adosó nada menos que su nombre al ‘‘efecto’’ Sylvia Path. Este supuesto profesional (la persona y la premisa) intenta señalar en que las tasas más elevadas de enfermedad mental se dan entre poetas mujeres, en contraste con poetas varones y escritores de novelas en general. Prati activa con sagacidad una alerta alrededor del vector de género, un estigma de plomo enganchado a las complejidades relativas al dolor y la locura, reduciendo así a las poetas a un síntoma, restándoles mérito a sus obras, rotulándolas con etiquetas machistas que llevan la marca de la segregación. Lo que enmascara los usos del padecimiento como espectáculo fascinante, teniendo en cuenta que la fascinación acarrea una cuota generosa de ceguera, propia del exceso.

Prati pone sobre la mesa un verdadero asunto: la dupla mujeres-tristeza, que funciona bajándole el precio a ambas. Un mercado rentable, de acuerdo a lo que nos enseña el transcurso de la historia: la feminización del penar resultó ser un método hiperefectivo para doblegar a las mujeres y sus temas en el campo de la poesía.

Más adelante, la ensayista señala que ninguna de las cuatro escritoras escogidas parece haberla tenido fácil en su oficio ‘‘en momentos y contextos donde no se suponía que una mujer debía pasarse la vida escribiendo’’. La pregunta que surge es si en la actualidad el trabajo de escritura ejercido por mujeres se encuentra efectivamente legitimado. De inmediato brota un aspecto crucial a tener en cuenta, y es el factor de clase. ¿Es legítimo que una mujer latinoamericana, en plena debacle económica, cuando el mundo adopta las formas del desastre, pase el tiempo escribiendo poemas, cuando debería estar haciendo dinero o triunfando en algún sector rentable para salvarse el pellejo? Porque hoy, lo que no parece nada fácil es llegar a una posición establecida sin tener un respaldo económico considerable, sin disponer de cierto lugar visible en la escena literaria fogoneada mediante un lobby clasista, sin acceso a libros cada vez más costosos. Los desafíos parecen ser otros para las poetas proletarias, o trabajadoras populares del siglo veintiuno.

Los poemas que trae Prati tratan el dolor y se tratan del malestar.

Audre Lorde dice algo que esclarece el asunto: la poesía es ‘‘una necesidad vital’’. En su ensayo, titulado La poesía no es un lujo (1977), menciona que la densidad de luz con la que vemos nuestras vidas tiene una consecuencia directa sobre nuestro modo de percibir el mundo y las rupturas que pretendemos lograr, ‘‘puesto que a través de la poesía damos nombre a las ideas que, hasta que surge el poema, no tienen nombre ni forma’’. Pese a su rentabilidad dudosa, la poesía implica esa dimensión visceral que se aviva más allá (o más acá) de cualquier certificado o publicación que valide una supuesta consagración. Toda poesía que se honre desafía las garantías, burla a la academia, afirma su derecho a existir, existiendo. No hay justificación para escribir poemas que no sea eso. Lejos de arrodillarse ante la precarización del oficio, es una voluntad que reafirma la potestad de ocuparse en la escritura, trabajo de privilegio simbólico para una mujer y más aún para una chica o joven proletaria.

Los poemas que trae Prati tratan el dolor y se tratan del malestar. La ensayista sostiene que las piezas poéticas de la selección son ‘‘una viva refutación de la supuesta inefabilidad del dolor’’; a su vez afirma que somos unos ‘‘animales charlatanes’’ que viven ‘‘en y de la lengua’’, retomando con esta última premisa un concepto enteramente lacaniano. El problema es que los sujetos no somos ni en broma animales, justo porque la lengua atraviesa a los seres parlantes de la cabeza a los pies: un rasgo que nos distingue de la especie animal. Lo que sí podría decirse en broma es que animales domésticos ‘‘hablan’’ a su modo y se dejan bañar por la lengua por la que terminan siendo afectados, en una casi locución. Casi. Pero no charlan.

Luego, como una suerte de salvedad, Prati menciona que una vivienda en condiciones y un sueldo digno no están justamente ‘‘al alcance de todas las mujeres’’, realzando la voz de bell hooks, activista y crítica feminista, con la lucidez suficiente para plantear que para escribir ‘‘también hacen falta unas resmas de papel, una máquina de escribir y mucho tiempo’’ en Teoría feminista: de los márgenes al centro. Así, Prati se adelanta oportunamente a una posible crítica respecto de la selección de poetas, compuesta en buena parte por mujeres cis blancas, mayormente heterosexuales, de clase media o media alta: ‘‘en una época tan ansiosa de definiciones inequívocas y seguridades morales, lo que más nos hace falta es ejercitar la capacidad de convivir con la contradicción, de sentarnos frente a frente con las tensiones (…) sin apurarnos a resolverlos y reducirlos y despacharlos.’’ Aplausos.

Prati da en el clavo al detectar que los nombres del malestar pueden absorberse y borrar con la nominación la excepcionalidad que adopta el padecimiento en cada quien. ‘‘El malestar de las mujeres es político, es público, es colectivo, porque no hay tal cosa como ‘el malestar de las mujeres’, no en singular’’. En este tenor, se deduce que el padecimiento no es individual, sino colectivo, pero adopta una forma singular en cada quien.

Un texto que sacuda también puede reanimar, solo hay que tener el cinturón bien abrochado.

También es atendible el festejo de la poesía llevado adelante a través del fraseo de Lorde: ‘‘La poesía es la más económica de todas las manifestaciones artísticas’’. Puede confeccionarse en recreos, instituciones, tiempos muertos y medios de transporte; en el envés de sobres a la Dickinson, o en servilletas de café. Y acá se cuela el aspecto económico en términos del lenguaje: la poesía dice con poco, trabaja con la precariedad y las sobras del lenguaje, se hace de un cuerpo con pocas palabras. ¿Cartoneo literario? Es posible.

Prati enseguida confiesa que su especialidad es la filosofía y arroja algunas preguntas retóricas por entero prescindibles, que quizás cabrían en el soliloquio o un unipersonal autobiográfico. ‘‘No quiero descubrir el misterio del dolor, sino bordearlo, o convivir con él’’. Por suerte, después recuerda que el eje del libro es la poesía, para cerrar el primer capítulo declarando que de ninguna manera pretende hacer una apología del dolor. Sostiene una fe –ella dice “esperanza”– en ‘‘relacionarnos con el dolor por caminos otros que el del repudio’’, aludiendo a la ‘‘caricia’’ de un modo de lo más extraño. De inmediato da lugar a las poetas del dolor y, por fin, suelta los poemas. Pero, antes, vuelve a jugar la carta de las preguntas: ‘‘El dolor es una cosa extraña (…) No conviene erradicarlo ni entronizarlo. Sobre todo, no quiero cerrar las preguntas del dolor: quiero darle mil y un nombres, rebabelizar nuestras lenguas del malestar, conversar con las penas cantando.’’

Una vez más, la inquietud que surge es si el repudio no podría ser el combustible que avive las batallas y los cuerpos tomados por el dolor. Hay que saber, ante todo, elegir las batallas, que no siempre se ganan a fuerza de caricias o palabras que hagan las veces de bálsamos. Un texto que sacuda también puede reanimar, solo hay que tener el cinturón bien abrochado.

Emily Dickinson (1863) El Dolor - tiene una Parte en Blanco - No puede recordar Cuándo empezó - O si es que hubo Un tiempo en que no fuera - No tiene otro Futuro - más que él mismo - En su Infinito alberga Su Pasado - iluminado para percibir Momentos nuevos - de Dolor. Silvia Plath (1963) Borde La mujer ya es perfecta. Muerto su cuerpo lleva la sonrisa de lo cumplido, la ilusión de un destino griego circula por los pliegos de su túnica, y descalzos sus pies parecen decir: basta, hasta acá llegamos. Cada niño muerto ovillado, una serpiente blanca, una por cada vasijita de leche, ya vacía. Ella los devolvió a su cuerpo plegados como pétalos de una rosa cerrándose cuando el jardín se entumece y sangran los olores en las gargantas dulces y hondas de la flor nocturna. La luna no tiene por qué estar triste, mirando fijo desde su velo de hueso. Está acostumbrada a estas cosas. Su traje negro cruje y arrastra. Linda Pastan (1998) LA OBLIGACIÓN DE SER FELIZ Más oneroso que las rutinas de belleza o las tareas del hogar, más duro que el amor. Pero vos lo esperás de mí como si nada, como esperás del sol que salga, no a pesar de la lluvia o las nubes, sino por ellas. Y entonces yo sonrío, como si mi lealtad a la tristeza fuera un vicio escondido: las anclas en los bordes de mi boca, mi vieja sospecha de que la salud y el amor son irrelevancias breves, nada más que unas risas en la oscuridad tibia estranguladas al amanecer. Felicidad. Intento alzarla de nuevo en mis hombros angostos: una mochila llena de monedas de oro. Ando a los tropezones por la casa, tocándome contra las cosas. Solo el mismo Midas podría entenderme. Virginia Woolf (1937) ‘‘Una palabra no es una entidad única y separada, sino parte de otras palabras. Para usar nuevas palabras adecuadamente, habría que inventar un nuevo lenguaje por completo. Y eso, aunque no hay duda de que llegaremos a ello, no es nuestro trabajo en este momento. Lo es ver qué podemos hacer con la vieja lengua inglesa tal y como es. Cómo podemos combinar las viejas palabras de formas nuevas para que sobrevivan, para que puedan crear belleza, para que cuenten la verdad. Esa es la cuestión’’. 1

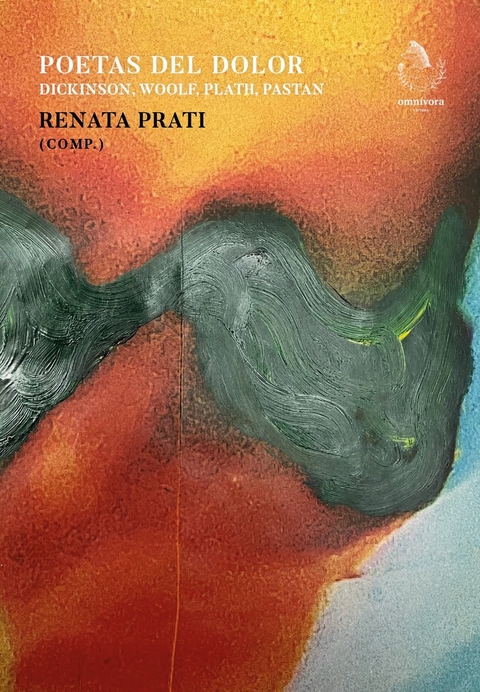

POETAS DEL DOLOR

Renata Prati (comp.)

Omnívora Editora

120 páginas

1 Extracto del ensayo ‘‘Gajes del oficio’’ mencionado por Renata Prati. Grabación para la BBC Radio disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1FEIAgm5vug, la única grabación de Woolf atesorada.