Reseña.El diario íntimo como marco para la construcción de una voz. La pandemia como marco para la obsesión por la muerte. Contra el lugar común del yo, Lucía Mazzinghi lleva adelante su diario con una idea fija: detrás de esa idea registra una lengua americana –de Whitman y Kerouac a Mancilla y Lorenzo García Vega–…

Todos vamos a morir es un diario, ¿por qué leer un diario íntimo en la época de la confesión, de la exhibición total, no solo de los escritores, sino de todo el mundo? El formato diarístico (que comparte la misma lógica de las redes sociales) se cuela en las novelas, en la poesía, en las crónicas. Hay editoriales dedicadas exclusivamente a publicar diarios de escritores. Pasemos rápido por el fango de este tema: en general este material es mierda. Literatura stand up, buscar la identificación con el lector, el guiño: que me dejó mi pareja, que la rutina conyugal agobia, que tuve madre socióloga ausente. Exponer el lado más prosaico, banal, de la domesticidad, la aventura de olvidar el sachet de yogurt fuera de la heladera, la desgracia de la tabla meada del inodoro, etcétera.

Me corrijo: Todos vamos a morir, está escrito como si fuese un diario, pero la diferencia con otras obras de este género es radical. No importa quién es la autora de este libro (aunque haya una voz narradora muy potente), no importa la veracidad de lo contado, no importa la anécdota, porque no hay anécdota; hay atmósferas y escenarios que se abren y se cierran. Si hubiera que forzar un tema para entender de qué va, podríamos decir que se trata de un libro sobre la muerte, la obsesión con la muerte de una escritora y los métodos de resistencia que encuentra leyendo y escribiendo. Es un relato donde el ajetreo cotidiano, el tedio laboral, la vida en la ciudad, las escapadas de vacaciones, las juntadas familiares cobran un realce sensual. Su estilo es torrencial, veloz, rítmico, su prosa se adelanta a sus pensamientos, es un animal voraz que engulle todo lo que ve, su poética importa más que su biografía.

A través del relato sabemos que la narradora de este diario tiene una familia, esposo, hijas, que hacen viajes al campo, recorren paisajes pampeanos, que la narradora ama la cerveza, el vino, los asados. Que no puede dejar de pensar en la muerte, ese moscardón pegajoso que se posa en su frente para arruinarle la fiesta. “Todos vamos a morir”, se repite compulsivamente, con rabia, y de esa certeza saca su fuerza y su prosa se vuelve rápida, apurada. Pensando en una familiar recién muerta escribe: “La muerte va apagando las luces, la imagino cerrando puertas dentro de la cabeza, quedando cada vez más a oscuras. La imagino asustada. Lloro durante no sé cuantos minutos.” La narradora es una vitalista que juega y busca la fiesta cotidiana que la ayude a escapar de las crisis laborales, del aburrimiento, de la idiotez del presente. Parte del diario transcurre durante la pandemia, la muerte cobra entonces una presencia que se filtra a través de las noticias, una muerte estúpida, mediatizada, ajena, que contrasta con otra muerte familiar, insoportable pero digna, la muerte que la impulsa a escribir.

La voz que narra es joven, melancólica, una madre de familia que lee a los beatniks, sobre todo a Jack Kerouac que funciona como un guía espiritual. Acopla la atmósfera de los libros que lee a su vida, la lectura no es para ella una práctica contemplativa, sus héroes, sus muertos, la empujan a escribir, la salvan, la habitan (“¿Qué es lo que se expande dentro tuyo Walt Whitman? Qué. Quiénes. Cómo. ¿Qué oyes? ¿Qué ves?”). Kerouac es un ogro amable que la lleva de la mano cuando pierde el camino, Céline la hiena carcajeante que le muestra los dientes cuando necesita calentar la sangre para encontrar un ritmo. Se rodea de los titanes de su parnaso literario no como un pavoneo intelectual, las citas frecuentes de sus lecturas son un empuje para escribir y plantarle cara a la muerte. “¡Stephen Dedalus, te invoco! No quiero morir, no.”

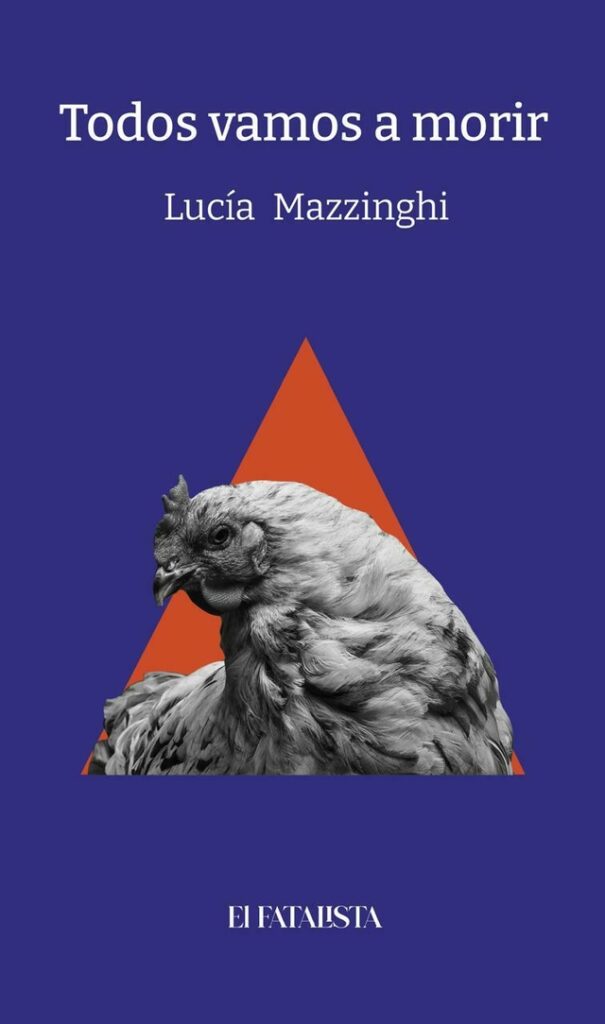

Los viajes de la protagonista y su familia son un escape recurrente. Con una mirada de naturalista lírica, hace sus mejores observaciones oteando el paisaje del campo. Dice de las gallinas, una obsesión de la narradora: “Gallinas paisanas con el buche lleno, el pavo las mira de lejos con ojos displicentes y furiosos, refulgen las crestas, sacan pecho al sol, la historia transcurre entre cacareos, píos y graznidos, los bordes barrosos ayudan, dificultan la emboscada. Hienden picos patas tienden hilos halas (sic).” O del sol y del viento, porque esta narración es solar, tibia, refulgente: “El sol es una pelota seca y chisporroteante. Rueda por las cañadas, todo lo que toca se hace ceniza. Acá el viento arranca y no para. Es un soplo de fragua, como caminar con un secador de pelo prendido en la cara.”

Sus lecturas pasan por Joyce y los beatniks, pero también aparece Mansilla, Mastronardi, la poesía de Martín Gambarotta, el cubano Lorenzo García Vega, Hugo Savino. No son citas arbitrarias, de cada lectura saca jugo, lecturas vitamina. Este libro es parte de la tradición norteamericana que inició Walt Whitman y continuaron Thomas Wolfe y Kerouac, la búsqueda de un lenguaje nuevo entendido como una patria en gestación, a la vez nacional y universal, íntima y comunitaria. La patria como un linaje de muertos exhumados. Las vanguardias literarias yanquis y europeas que fascinan a la autora, en su prosa se acriollan, se barbarizan, toman un cariz de llanura pampeana y también de roña porteña, una mezcolanza de registros fuera de tiempo donde cabe todo. “A todos ustedes, en el nombre de América y de Walt: ¡los saludo! y brindo por todos y cada uno, vivos y muertos de todos los tiempos tiempados, ahora y siempre.”

La familia, la maternidad, las relaciones de pareja están presentes en los diarios como otra patria a conquistar. La protagonista es una madre sin respuestas, abierta a la sorpresa de la experiencia, cuando una de sus hijas llora porque no soporta la idea de morir ella acepta la derrota, no tiene palabras consoladoras y se quiebra, porque ella también es hija y de una madre muerta: “Las primeras palabras que pronuncié luego de que papá nos dijera que mamá estaba muerta fueron: ¿y ahora qué hacemos? Qué hacer cuando falta la que te dice qué hacer.”

Las escenas familiares del libro son momentos de una belleza sutil, calma, sin sentimentalismo. Esa presencia constante de la muerte pierde poder. La protagonista parece una nena más, juega, se divierte entregada al ocio, a la cerveza helada, al sol, a una pileta. Se apaga el murmullo mental, las noticias, el ruido de la ciudad, todo es simple como el movimiento de las gallinas picoteando.

Cierro con una muestra de las cosas chiquitas que conmueven a la narradora, una lista de palabras en guaraní, tal vez un conjuro:

Kirirí: silencio

Nandí verá: vacío brillante

Xe sy: mi madre

Sapike: lámpara que apenas da lumbre

Hayviru’i: lloviznita

Amangurusu: lluvia torrencial

Tavyray ryguasu: gallina loca

Todos vamos a morir

Lucía Mazzinghi

El fatalista

2024

206 páginas