América en su literatura fantasma.Guerras de expansión, represión doméstica, estado de sitio, persecuciones e incendios en la ciudad virreinal de México. Puertas adentro, sor Juana Inés de la Cruz ya es “sor Juana”, y las ganancias por su escritura le proveen cierto bienestar. En su mesa de trabajo, una carta; en la carta unos versos;…

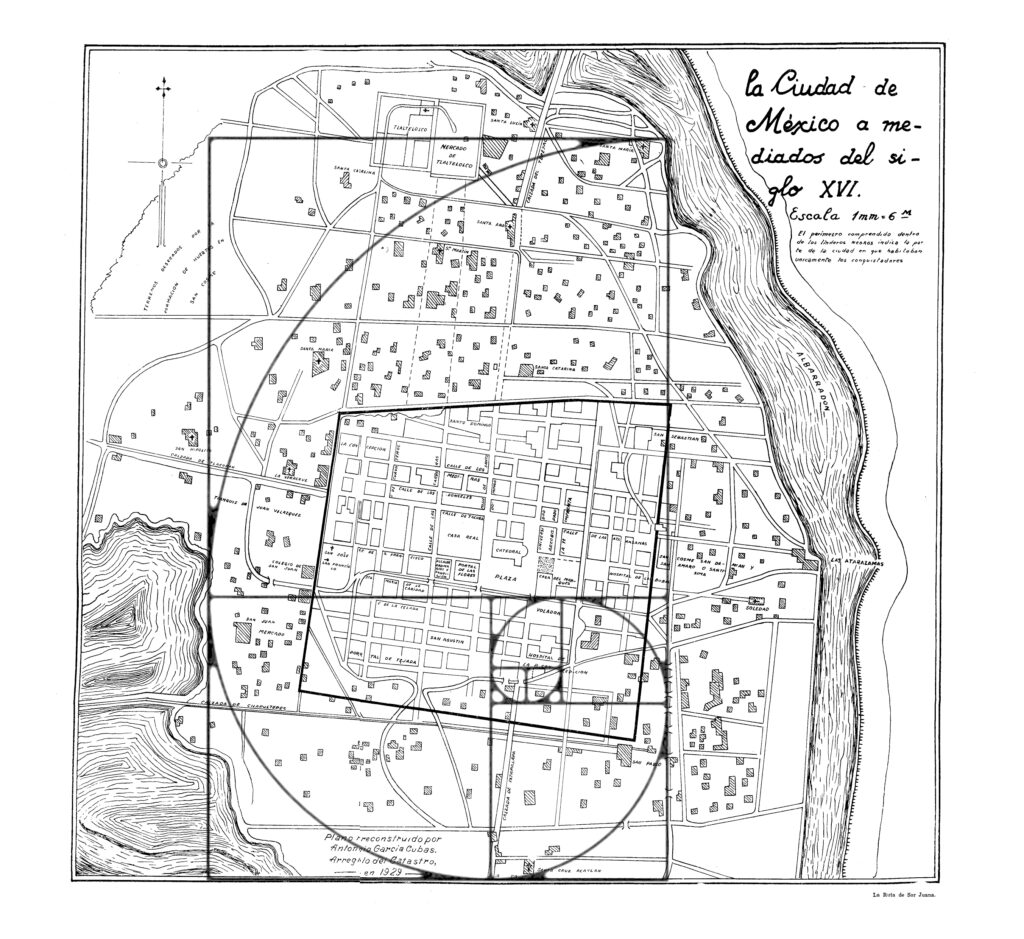

Si bien el año no había comenzado mal, y en enero había logrado comprar, para su uso exclusivo, una celda cómoda, de dos plantas, a 300 cómodos pesos, que había pertenecido a la madre Catalina, de todos modos las inundaciones y el asedio continuo de piratas, las carencias de trigo y maíz, que el ruido levantado por las nada ociosas murmuraciones estrechaba a los tejemanejes del virrey y sus allegados, y finalmente el horrísono tumulto del 8 de junio que había hecho arder el centro de la ciudad y sus casas, hasta retemblar en sus centros la tierra, a todas luces parecía indicar otra cosa. Todavía humeaba el balcón de la virreina en el Palacio cuando, el 9 de junio, se prohíbe reunirse en grupos de más de tres personas en sitios públicos y comprar mercaderías similares a las del robo a indios, mulatos y españoles que no tuvieran conocida reputación de mercaderes; el 12 de julio, destinado al fracaso, porque ya lo habían intentado tres años antes, dictan la expulsión de vendedores del Baratillo; y ese mismo día empiezan los decretos para expulsar a los indios de la traza urbana que, dadas sus múltiples salvedades (indios sirvientes de panaderías, los condenados a servicio personal y los casados con españoles y sus hijos), era otra medida condenada a dictarse pero no cumplirse; el 17 de julio no sólo prohíben a los indios vestir en traje de español o española sino que los conminan a usar su tilma o manta sin guedejas; y el 19 de julio prohíben el comercio y bebida de pulque, algo que la costumbre no mantuvo y una orden real dio de baja cinco años más tarde. Y mientras tanto la incertidumbre, henchida de dudosos interrogatorios, algunos de los cuales no tardaron en volverse vox populi (como el del indio, natural de Tomatlán, Felipe de la Cruz, conocido como “el Ratón”, o el del español Nicolás Calderón, sotalcaide de la cárcel, o el del carrocero Juan de Velasco), los ajusticiamientos públicos y los misteriosos suicidios, como el del indio Francisco Gregorio, un arriero que, recién llegado de Tlayacapa, contó haber pasado la tarde bebiendo en la pulquería de Juan Quistiano –o quizá fuera la “de Clarita”– y, hasta donde recordaba, haberse emborrachado o dormido, y que fue encontrado muerto al buscárselo para que declarara por segunda vez. Funesto segundo aniversario, de la llegada de Colón a estas tierras, menudas aunque cabales memorias.

Desde la única ventana del segundo piso, junto a su cama, además de una noche muy ventosa, nublosa y desabrida de muchos hielos, como había pronosticado en su almanaque don Carlos de Sigüenza y Góngora ese día de noviembre del bisiesto año en curso, o justamente por eso, le pareció sentir todavía el olor de la madera chamuscada y podredumbre de cabezas y otros miembros expuestos, para escarmiento y advertencia, que venía de la plaza del Palacio y el Volador. Sobre su mesa estaba la petición de pago que, como secretaria y contadora del convento, había firmado esa tarde –junto a la priora María de San Ignacio y otras seis monjas testigos– para que lo aprobase el arzobispo de México, don Francisco de Aguiar y Seijas, y se abonasen los 125 pesos y 7 tomines al bachiller don Matheo Ortiz de Torre, presbítero mayordomo y administrador de los bienes y rentas del convento, correspondientes a la demolición de una pared de adobe y posterior levantamiento de otra de cal y piedra. El trabajo había sido realizado por Phelipe de Roa que, a su vez, contrató a seis oficiales, seis peones y, tal cual reza el minucioso presupuesto presentado por él apenas seis días antes del motín, el 2 de junio, “tres veladores que velaron tres noches”. Que aún descansara en su mesa, y no en la de su Ilustrísima, se debía sin duda al alboroto general provocado por la noticia llegada ese mismo 21 de noviembre de haberse reconquistado el Nuevo México el 14 de septiembre pasado y, por eso, extendido los dominios de la Nueva España hacia el norte. Aunque la preocupación española por esa zona entonces tenía más que ver con el avance de los franceses por el valle del río Misisipi que con la búsqueda de un paso marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, poco duraría la paz con los indios pueblo –de las tribus Hopi, Zuñi, Acoma, Jemez, Taos, Picurís, entre otros– que hacía más de una década habían recuperado y mantenido ese territorio en pugna con los Apaches.

En la mesa había también una esfera armilar, un bejuquillo de oro de China, dos cartas aún lacradas y otra fuera de su sobre y, empurpurado por el pabilo de la vela, un ejemplar del recién impreso Segundo Volumen de las Obras de soror Juana Inés de la Cruz, monja profesa en el monasterio del Señor San Gerónimo de la ciudad de México. Dedicado por su misma autora a don Juan de Orue y Arbieto, caballero de la Orden de Santiago. Se trataba de un libro extraordinario, no sólo por su confección (impreso a octavo y a dos tintas, con las capitulares decoradas, y filetes y viñetas y un retrato de la escritora), costo (544 maravedís, cuando el kilo de trigo valía 18 y el de cebada, 10) y la multitud de plumas de Europa que lo laudaban generosas, sino y sobre todo por las obras que reunía y por cómo éstas, en tal volumen, asentaron y proyectaron definitivamente a la ya célebre mexicana. Entre ellas sobresalían dos, que la edición –deliberadamente– resaltaba: la Crisis y el Sueño. La primera era una reedición –no una reimpresión– de la Carta athenagórica, publicada suelta en Puebla a fines de 1690 que, precedida de la “Carta de sor Filotea”, había dado lugar a la famosa Respuesta, firmada –entre dimes y diretes coloniales– el 1 de marzo de 1691. La segunda, un insuperable poema de 975 versos al que el editor había titulado, para gongorinos amantes, Primero Sueño. Sor Juana era, ya entonces y desde hacía rato, sor Juana. Escribía mucho y muy bien, ella lo sabía y los demás también, solía cobrar por ello y era habitual que le pidieran más, aunque otros arquearan las cejas disgustados y, cuando podían, dejaran expreso pedido para que, como el gran Boecio, pasara de las ciencias curiosas a las provechosas, no fuera que –le habían advertido, hostiles– por andar entre rateras noticias de la tierra, en vez de ocuparse del Cielo, bajase tanto que terminara considerando lo que pasa en el Infierno. Pero sor Juana era sor Juana y tenía un cuarto propio, que había comprado con las mismas “lágrimas negras de mi pluma triste” (como dejó dicho en un inolvidable bolero de 14 melodramáticos versos endecasílabos) con las que había ayudado a su madre y, el año anterior, heredado a favor de su sobrina, también monja, la madre Isabel María de San José. Y le iba tan bien escribiendo que era más que regularmente publicada, a punto que mientras este volumen se preparaba, se reeditaban otros, con y sin licencia, en sueltas o libros, porque el negocio era, más que seguro, próspero.

Entre los poemas del Segundo Volumen se encuentra también uno menos conocido, donde la poeta pide disculpas –sorjuaninamente– a su mecenas, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, ex virreina de México, por no enviarle su tratado de música: “y por razón de su forma / revuelta sobre sí misma / le intitulé Caracol / porque esa revuelta hacía”. Se ha especulado cuánto de él era, o podía ser, otra respuesta (otra revuelta) sorjuanina, en este caso animada por El melopeo y maestro de Domenico Pietro Cerone, impreso en 1613, donde no sólo se sufría –y desalentaba– el que mujeres se dedicaran a la música, sino que, en palabras de sor Juana, se daban demasiadas y difíciles reglas que ella, “por divertir mis tristezas”, quería reducir a mayor facilidad. Hay quien dice que ese “cuaderno” fue, al morir sor Juana en 1695, al archivo de Sigüenza y entonces, como varios de los escritos del novohispano, terminara sepultado “en una especie de pozo de Demócrito”, como lamentó Eguiara y Eguren en su Bibliotheca Mexicana de 1755. Es probable que, en cambio, como otros tratados y cartas de la mexicana, hubiera ido a manos del mayordomo del convento que retuvo, dicen, algunos de sus papeles antes que su celda fuera requisada por orden del arzobispo. La figura del caracol, en todo caso, no era novedosa. Pero su antigua tradición pitagórica, luego hermética, y su consagración medieval en la secuencia –o espiral– de Fibonacci, no eximía al uso dado por sor Juana de cierta singularidad. Más aún en un contexto colonial, en el cual pedir se hable de “armonía”, como dice sor Juana: “es cosa precisa / que me haga a mí disonancia”. Y en un tiempo no sólo cristiano, sino militantemente católico, marcado por la línea recta –de la creación ex nihilo al juicio final– que se oponía, naturalmente, a una concepción circular o cíclica, tan común entre los pueblos americanos. Ni lineal ni circular entonces, como las “finezas” de Cristo en su Crítica, como “el asno de Buridán” en sus sonetos amorosos, el “caracol” quizá fuera apenas el nombre de otra rosa: el artefacto poético, siempre polémico, “porque esa revuelta hacía”, para pensar su (des)concierto y, en él, hallar la música por venir.