Reseña.El peso de un nombre en la propia identidad, pero también en la manera de narrar el recuerdo de una época. Publicado por primera vez en 1994, Chelsea Girls de Eileen Myles pone el valor diferencial en las historias, “en un libro donde el dinero falta permanentemente, las historias son un tesoro. Por eso las mozas de los bares resultan más atractivas: además de conseguir alcohol gratis tienen muchas anécdotas para compartir”.Florencia Capello

Eileen Myles es un nombre. Es 1999, el Y2K está por no suceder y el de Eileen Myles es el último de la lista de nombres propios que Le Tigre canta en “Hot Topic”, homenaje que funciona a la vez como contraseña y mapa en versión riot grrrl de cierta parte de la cultura feminista que venía de Estados Unidos. Eileen Myles, poeta y activista queer de la escena neoyorquina, fue primero, el último nombre.

El nombre propio no es nunca del todo propio, o por lo menos la historia de su propiedad es siempre una historia compleja. No sólo porque puede ser cantado por otros sin nuestro permiso, sino porque nos es dado inicialmente por otros, quienes en la repetición nos harán entender que esa particular combinación de sonidos o gestos nos refiere. Volver propio ese nombre parece el resultado inevitable del paso del tiempo, es decir, de la acumulación de experiencias personales, si bien hay cierta extrañeza o ajenidad que nunca se pierde del todo y que asoma a veces cuando alguien que no conocemos o conocemos poco nos llama por primera vez.

Me acuerdo de una época en que mi nombre era más de los demás que mío. El carácter anónimo de sus vocales: «Ei», que sonaba a «ai», una de las palabras más usadas. Luego supe que era un pronombre, pero antes de aprender a escribir, antes de establecer diferentes contextos para los sonidos, las palabras querían decir otras cosas, el «Ei» que oía tanto cuando la gente fumaba parecía significar «vos». A veces hablaban sobre sí mismos y decían «Ei», pero si me miraban a mí o lo decían bien alto significaba «vos».

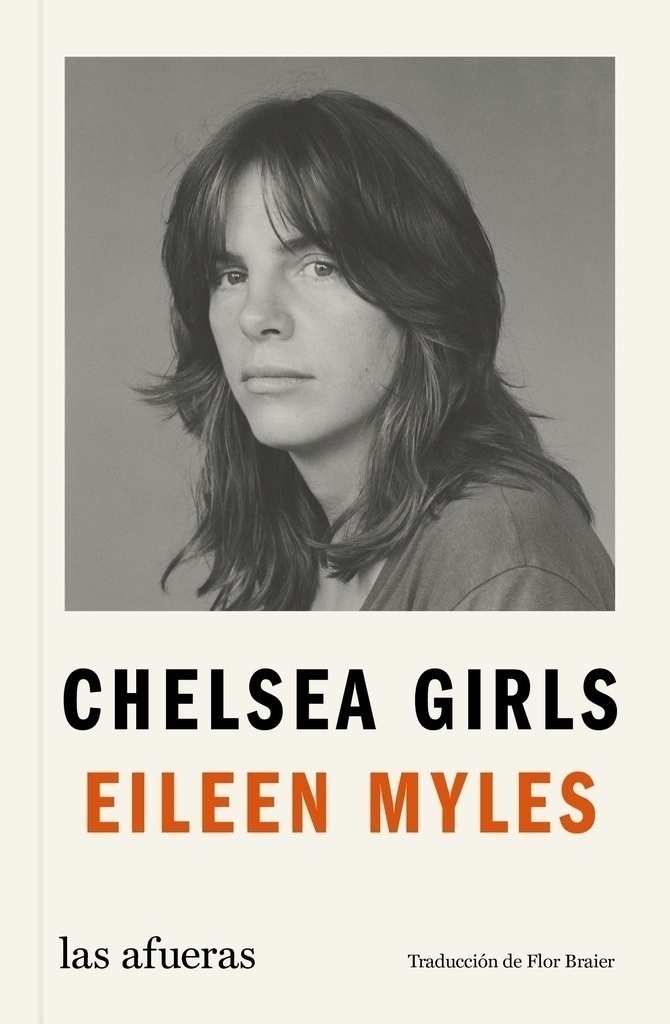

El carácter anónimo del nombre Eileen se debe a que en inglés su primera sílaba suena igual al pronombre de la primera persona del singular (Ei/Ai/I/Yo), es decir suena igual a una palabra que no tiene un significado propio, sino uno que se determina en relación a otras palabras. Anónimo es el nombre que no es más que eso, un nombre, al que atribuir una obra que no posee uno propio. O mejor habría que decir que, por su significado un poco vacante, es el nombre de todas las obras que no lo poseen. En Chelsea Girls, el nombre de Eileen Myles no sólo aparece grande en la tapa bajo su retrato, sino que no para de repetirse a lo largo de los relatos que componen la novela. Está en el momento en que lo aprende, en la rigurosa observación y registro de cómo otros lo pronuncian (con envidia, con deseo, con enojo) o lo usan en sus propios poemas, en la explicación e interpretación de su etimología, en el gesto de escribirlo sobre la arena y borrarlo después de ser víctima de una violación. En la insistencia y la dispersión, “Eileen Myles” parece vaciarse un poco, transformar el modo convencional en que el nombre funciona y, como “Anónimo”, volverse solamente el lugar de reunión de un conjunto de textos. Como si, puestas por escrito, las experiencias personales por las que, podemos adivinar, Myles hizo su nombre “más suyo” tuvieran un efecto como de vaciamiento de esa identidad a la que el nombre refiere.

Descendiente del Whitman de los beatniks, la política del nombre propio en Myles parece ser su manera de contener multitudes. En la novela proliferan los nombres, más que los personajes. En algunos casos se trata de renombres (Patti Smith, Robert Mapplethorpe, Allen Ginsberg, James Schuyler), que hacen breves apariciones sin presentación (no la necesitan) ni caracterización. Pero Myles tampoco presenta ni describe a quienes no son famosos: sus nombres son arrojados al texto sin que se aclare su identidad, como si ya los conociéramos o ya estuviéramos familiarizados con ellos. Los nombres en la novela no designan sino una forma particular de participar o estar involucrado en alguna anécdota, es decir un modo de vincularse con otros. Lo que caracteriza a la anécdota en Myles no es sólo su forma condensada, breve, sino que en ella importa más lo contado que un trabajo riguroso sobre la forma narrativa y, en consecuencia, la intriga (si la hay) es muy superficial. Aún cuando la anécdota sea en cierto sentido una narración personal, en su modo de contarla establece con la materia contada cierta distancia como de mero registro de sucesos y observaciones. Myles ha dicho en varias entrevistas que empezó a escribir prosa cuando no pudo llevar a cabo un proyecto de filmar pequeñas películas de su vida cotidiana. Algo del efecto de un registro de la cámara, del observador, se conserva en los relatos. Recomiendo también buscar en internet algún video de Myles leyendo para escuchar su tono particular. Hay incluso lecturas en vivo de estos relatos, cuyo ritmo escucha muy bien la traducción de Flor Braier. Ese tono un poco distante, por momentos incluso desafectado, se mantiene tanto en los fragmentos sobre la vida en Nueva York en los años setenta y ochenta como en aquellos sobre su infancia y primera juventud en ciudades más pequeñas de las Costa Este, en los que la “época” se construye en el registro preciso de las telas y cortes de moda entre los jóvenes, de las marcas de carteras, peinados y tatuajes del campo de concentración de las clientas de la tienda donde trabaja.

La novela de Myles suena como si estuviéramos junto a alguien que nos cuenta historias de su vida mientras revisa una caja de viejas fotos y souvenirs. Crea una impresión de espontaneidad que no corrige sus errores ni enmienda sus olvidos. Cada objeto, sacado en un orden azaroso, dispara una sucesión de anécdotas casuales que se encadenan hasta agotar su aliento, uniendo lo trágico y lo banal en el relato de una noche (como la de la presentación de uno de sus primeros libros de poemas) o del verano del amor, del ascenso y caída de una relación amorosa o de una amistad de la infancia. En Chelsea Girls, contar esas historias, propias o ajenas, da poder y magnetismo a quien las cuenta, tanto en la infancia como en la juventud o la adultez. En un libro donde el dinero falta permanentemente, las historias tienen un valor diferencial, son un tesoro. Por eso las mozas de los bares resultan más atractivas: además de conseguir alcohol gratis tienen muchas anécdotas para compartir. Es como si se viviera para conseguir algo de comer y una historia que contar o versificar, un lugar desde donde comenzar a escribir.

Chelsea Girls, publicada originalmente en 1994, establece con la vida y obra de Myles una relación distinta a la de otras escrituras autobiográficas (como la de la poeta y cantante contemporánea Patti Smith): lejos de narrar (y explicar) el origen de una obra o de un artista propone otro modelado de la misma materia de la que están hechos los poemas que llevan su firma, aquí en fragmentos en prosa signados por el recuerdo. Los pocos lugares comunes de la autobiografía de escritorx, como el descubrimiento de una filiación creativa que se lee en clave de predestinación, aparecen coronados de decepción: cuando el padre, un trabajador del correo que siempre quiso ser escritor, se dispone a leerles a sus hijos el relato que finalmente logró escribir, la historia es terrible y está borracho. Sin romantizar el pasado, ni construir una figura de artista en términos convencionales, la novela reconstruye apenas los vínculos de un nombre con otros nombres, un puñado de anécdotas.

Chelsea Girls

Eileen Myles

Traducción: Flor Braier

Las afueras

2024

288 páginas